目次

■省令の内容

■電気通信工事とは

■技術職員名簿に掲載できる資格について

■電気工事との違い

■背景と今後の見通し

■工事担任者とはどのような資格か?

■電気通信主任技術者試験の種類

本日は電気通信工事の主任技術者として認められる資格についてご案内いたします。国土交通省が公表している省令案では、次のように規定されています。

関連記事 建設業許可についての詳しい解説はこちら

省令の内容

「主任技術者の要件を満たす者への工事担任者の追加について」

電気通信工事業における主任技術者の要件を満たす者として「工事担任者資格者証の交付を受けた者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の資格者証の交付を受けた者又は総合通信の資格者証の交付を受けた者に限る)であって、資格者証の交付を受けた後、電気通信工事に関し3年以上実務の経験を有する者」を追加する(規則第7条の3第2号の改正)。

なお改正後の規則第7条の3第2号の規定は、令和3年4月1日以降に、工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限り、適用することとする。

電気通信工事とは

電気通信工事とは情報通信設備に関連した「小さな電力」をあつかう工事をいいます。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインの例示によりますと「電気通信線路設備工事」、「電気通信機械設置工事」、「放送機械設置工事」、「空中線設備工事」、「データ通信設備工事」、「情報制御設備工事」、「TV電波障害防除設備工事」が挙げられています。電話工事やLAN・インターネット工事などがイメージしやすいかと思います。

技術職員名簿に掲載できる資格について

改めて経営審査において、電気通信工事業の技術職員名簿に掲載できる資格を整理してみたいと思います。

1.一級電気通信工事施工管理技士

2.二級電気通信工事施工管理技士

3.技術士(電気電子・総合技術監理)

4.電気通信主任技術者

5.実務経験

6.工事担任者

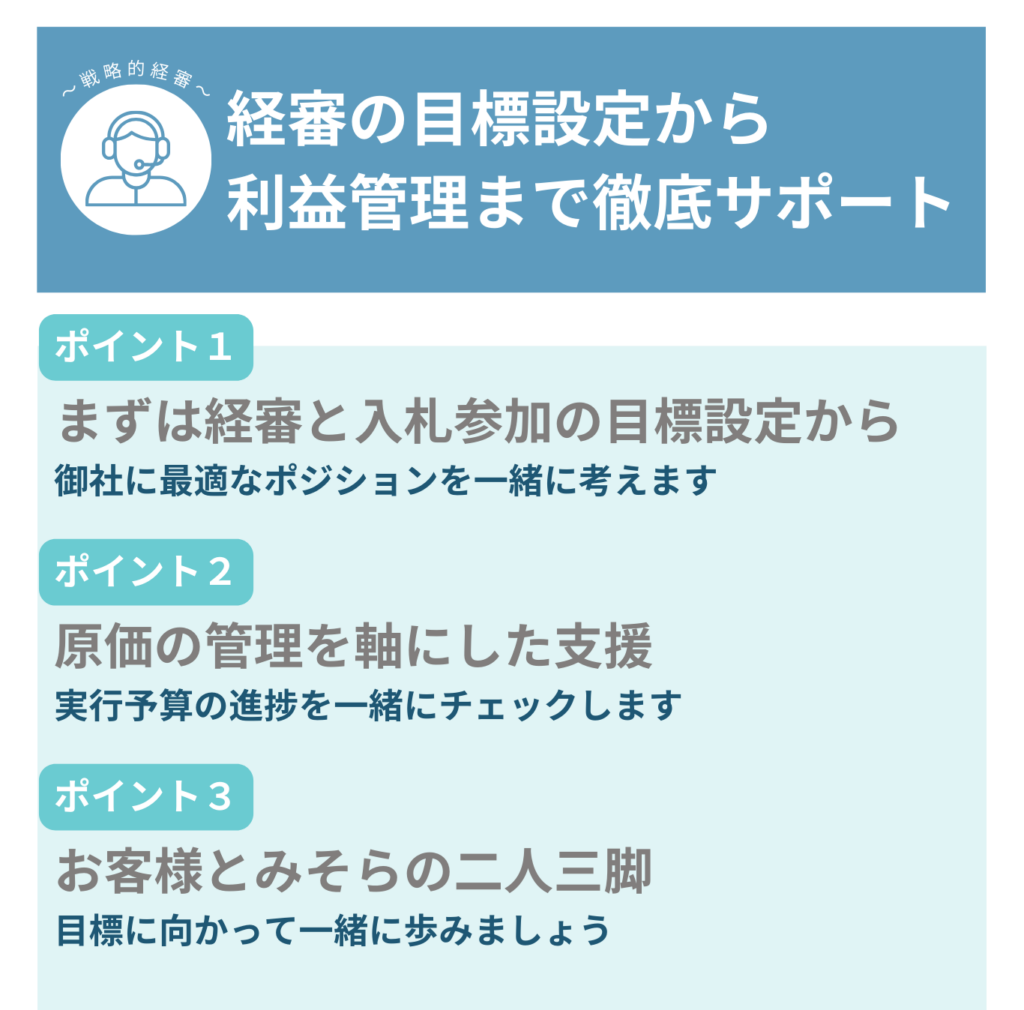

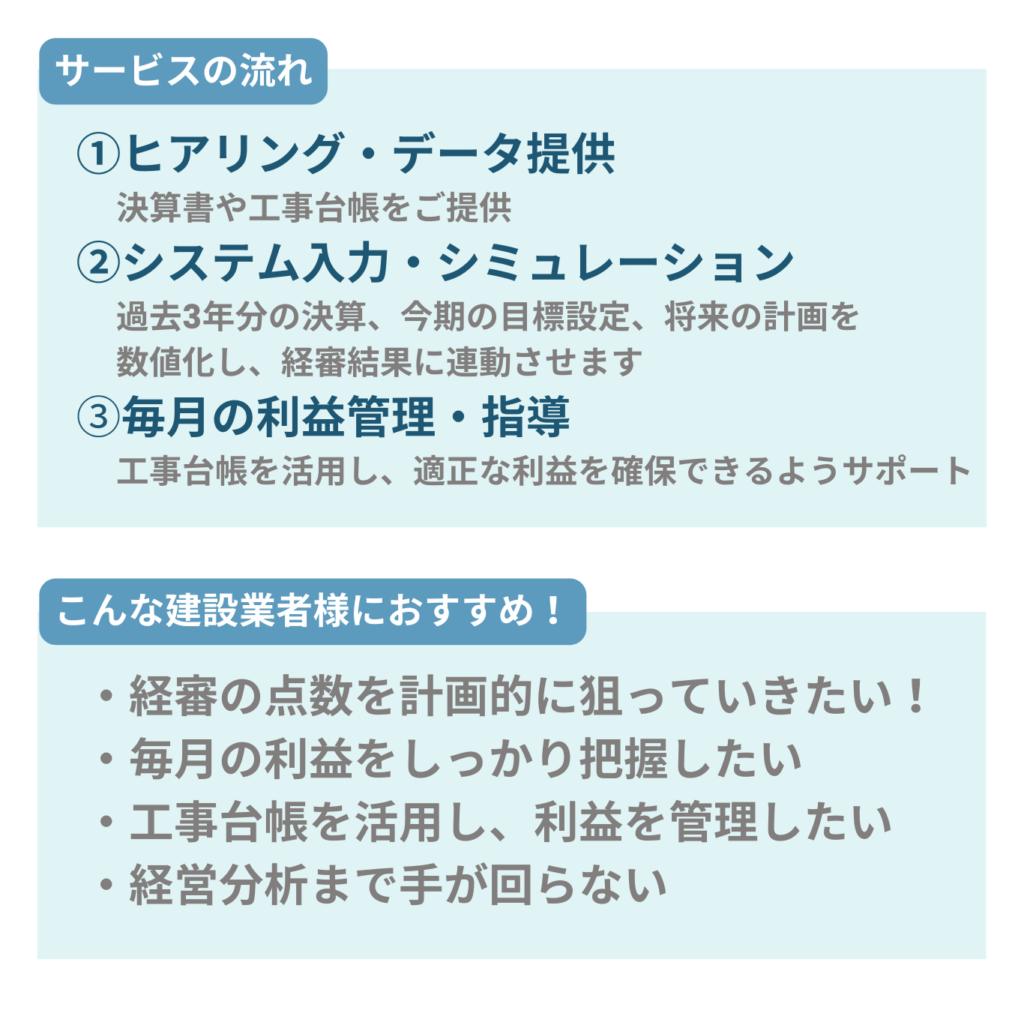

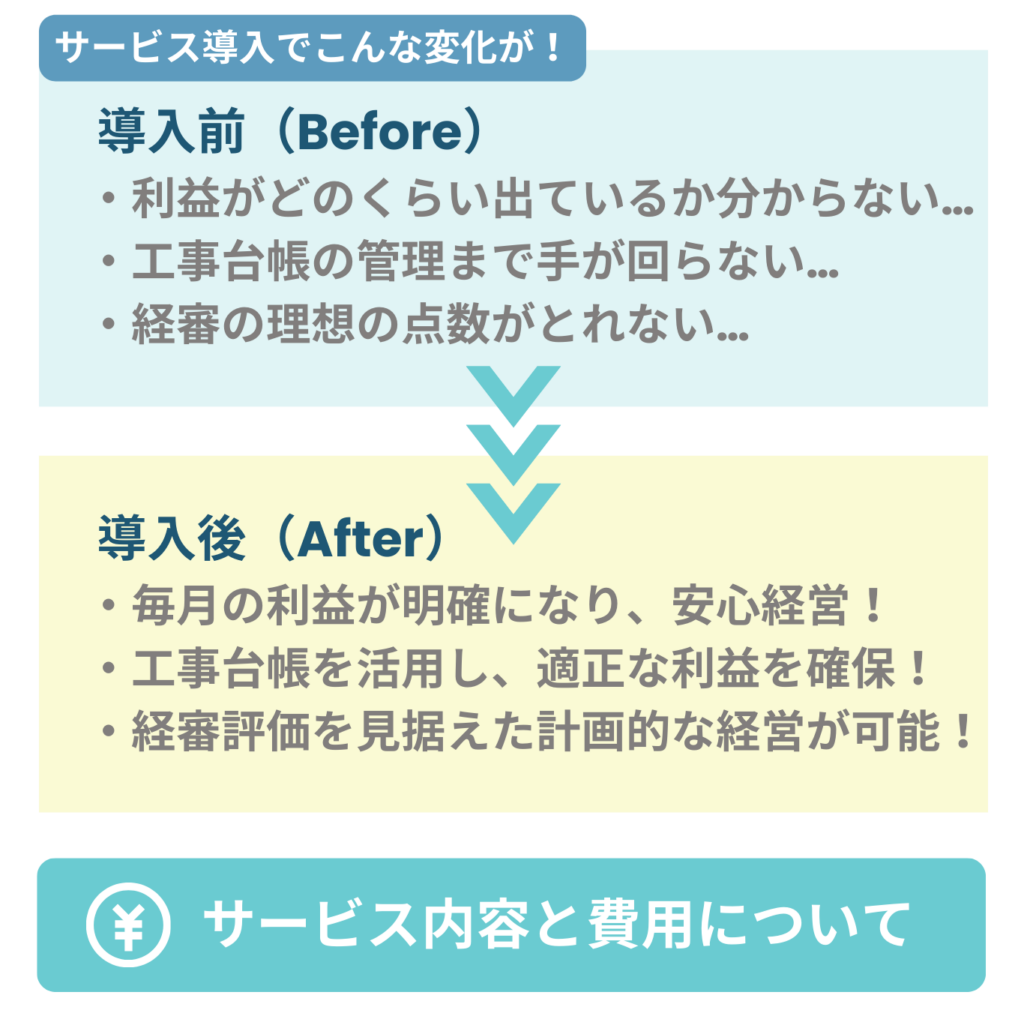

「経審の点数をより良くしたい…!」

「経審の点数を最適化して公共工事をより良い条件で受注したい…!」

無料ダウンロード 経審の見かたのポイントはこちらからダウンロードいただけます。

電気工事との違い

電気工事は国土交通省の建設業許可事務ガイドラインによると「発電設備工事」、「送配電線工事」、「引込線工事」、「変電設備工事」、「構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事」、「照明設備工事」、「電車線工事」、「信号設備工事」、「ネオン装置工事」が挙げられます。電気通信工事に比べて「大きな電力」を扱う工事です。電気工事を行うためには「電気工事士」や「電気主任技術者」などの国家資格が必要です。電気通信工事を行うためには「工事担任者」や「電気通信主任技術者」などの国家資格が必要です。資格については後ほど詳しくご案内いたします。

背景と今後の見通し

電気通信工事にたずさわる工事担任者の試験問題について、令和4年度から工事の施工管理に関する内容が充実されたため、この改正がなされたようです。

ただし令和4年度の試験に合格された方からがこの改正の対象になるようですので、実際に建設業法上の主任技術者として配置が認められるのは、少し先になります。というのは、「資格者証の交付を受けた後、電気通信工事に関し3年以上実務の経験を有する者」だからです。

仮に令和4年度に合格すると、令和7年度から主任技術者になれそうですね。

ではこの「工事担任者」とはどのような資格なのか?調べてみました。

工事担任者とはどのような資格か?

「工事担任者資格(電気通信事業法第71条)」

利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。具体的には、電気通信事業者の通信設備(保安器、ONU等)に通信線を接続する工事(ネットワーク機器のセットアップ、設定、接続、配線工事、通信障害時の切り分け・通信回線試験・復旧工事 等)には工事担任者による工事又は実地の監督が必要となります。

通信工事のあらゆる現場において、この工事担任者の資格を持った方が、直接工事をするか、または工事の監督をすることが必要のようです。

工事担任者の資格には、次のような種類があります。

| 第一級アナログ通信 | アナログ回線及びISDN回線に端末設備等を接続するための工事全て |

| 第二級アナログ通信 | 1回線のアナログ回線及び基本インターフェースが1回線のISDN回線に端末設備等を接続するための工事 |

| 第一級デジタル通信 | デジタル回線(ただしISDN回線を除く)に端末設備等を接続するための工事(以下「デジタル工事」という。)全て |

| 第二級デジタル通信 | デジタル工事の内、1Gbps以下のインターネット接続工事 |

| 総合通信 | アナログ回線及びデジタル回線に端末設備等を接続するための工事全て |

電気通信主任技術者試験の種類

伝送交換主任技術者試験

■電気通信システム

・電気通信工学の基礎

・電気通信システムの大要

■伝送交換設備及び設備管理(伝送交換主任技術者に限る。)

・伝送交換設備の概要並びに当該設備の設備管理、セキュリティ管理及びソフトウェア管理

■法規

・電気通信事業法及びこれに基づく命令

・有線電気通信法及びこれに基づく命令

・電波法及びこれに基づく命令

・不正アクセス行為の禁止等に関する法律及びこれに基づく命令

・電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令

・国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の大要

※一定の資格又は実務経験を有する場合には、申請により免除される科目があります。

線路主任技術者試験

■電気通信システム

・電気通信工学の基礎

・電気通信システムの大要

■線路設備及び設備管理(線路主任技術者に限る。)

・線路設備の概要、当該設備の設備管理及びセキュリティ管理

■法規

・電気通信事業法及びこれに基づく命令

・有線電気通信法及びこれに基づく命令

・電波法及びこれに基づく命令

・不正アクセス行為の禁止等に関する法律及びこれに基づく命令

・電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令

・国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の大要

※一定の資格又は実務経験を有する場合には、申請により免除される科目があります。

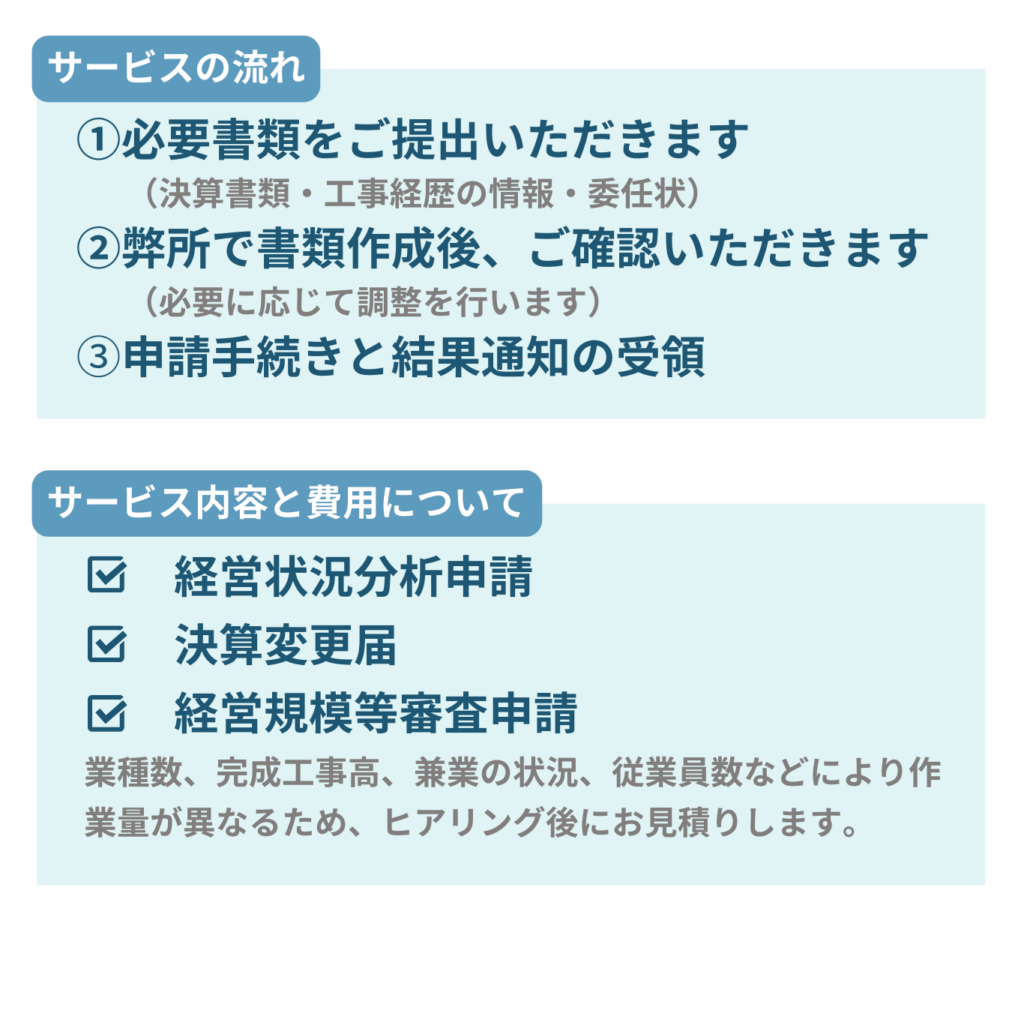

みそら では、結果通知書の点数だけでなく、改善点についても専門的なアドバイスを提供しています。評価点数の向上が目指せるだけでなく、将来的な業務の効率化や成長にもつながります。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

\まずはお気軽に無料相談をご利用ください/

無料で経審結果通知書を診断し、「問題点」や「改善が必要な取り組み」をアドバイスします。経営事項審査へのお悩みにも解決策をご提案いたします。

「経審の点数をより良くしたい…!」

「経審の点数を最適化して公共工事をより良い条件で受注したい…!」

無料ダウンロード 経審の見かたのポイントはこちらからダウンロードいただけます。