建設業許可はなぜ必要なのか

建設業許可を取得するための6つの要件について

・経営業務管理責任者

・営業所(専任)技術者

・誠実性

・財産的基礎等

・社会保険の加入

・欠格要件と拒否自由

「建設業許可」はなぜ必要なのか

建設業を営むには、請け負う工事の種類に応じて「建設業の許可」を受ける必要があります。この許可は、法人・個人を問わず、また元請・下請の別や、公共工事・民間工事の別にも関係なく、建設工事を請け負って行う場合には必ず必要となります。

建設業許可を受けることで、一定の技術力や財務基盤、法令遵守体制を備えていることが証明され、発注者からの信頼を得やすくなります。公共工事への参加や、より大きな工事の受注を目指すためにも欠かせない制度です。

ただし、次のような「軽微な建設工事(小規模な工事)」のみを請け負う場合には、例外として許可を受けなくても営業を行うことができます。それでも、請負契約書の作成や法令遵守など、建設業者と同様の責任が求められます。

「軽微な建設工事」とは《令第1条の2第1項》

建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」とは、規模の小さい工事を指します。ただし、請負金額の考え方には注意が必要です。

「建築一式工事」の場合

次のいずれかに該当する工事です。

・工事1件の請負代金の額※が1,500万円未満の建設工事

・延べ面積が、150㎡(45.38坪)未満の木造住宅工事

「建築一式工事以外」の場合

工事1件の請負代金が500万円未満(税込) の建設工事が該当します。

材料を注文者が支給する場合の考え方

注文者が材料を提供し、その代金を請負金額に含めていない場合でも、その材料の市場価格と運送費を加えた金額で判断します。つまり、実際の請負契約金額に「支給材料費」を合計した金額が基準となります。

例:建築一式工事以外の場合

・請負契約代金(税込) 420万円

・材料費(支給)(税込) 100万円

→工事費合計金額520万円

→500万円を超えるため建設業許可が必要

その他の注意点

・同じ業者が、ひとつの工事を複数契約に分けて請け負う場合、正当な理由がない限り、合計額で判断します。

・「木造」とは、主要構造部が木造であるものです。

・「住宅」とは、延べ面積の2分の1以上を居住に使う建物(併用住宅を含む)をいいます。

「建設工事」29業種

建設業者が行う業務には、法律上「建設工事」に該当するものと、建設業とは別の「兼業」にあたるものがあります。

ここでは、建設業法で定められている建設工事29業種をご紹介します。

(1)土木一式工事業

(2)建築一式工事業

(3)大工工事業

(4)左官工事業

(5)どび・土工工事業

(6)石工事業

(7)屋根工事業

(8)電気工事業

(9)管工事業

(10)タイル・れんが・ブロック工事業

(11)鋼構造物工事業

(12)鉄筋工事業

(13)舗装工事業

(14)しゅんせつ工事業

(15)板金工事業

(16)ガラス工事業

(17)塗装工事業

(18)防水工事業

(19)内装仕上工事業

(20)機械器具設置工事業

(21)熱絶縁工事業

(22)電気通信工事業

(23)造園工事業

(24)さく井工事業

(25)建具工事業

(26)水道施設工事業

(27)消防施設工事業

(28)清掃施設工事業

(29)解体工事業

一式工事と専門工事の違い

建設業には29の業種がありますが、そのうち「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つは、他の27業種の専門工事とは性格が異なります。一式工事とは、複数の専門工事を総合的に企画・指導・調整しながら、道路・橋梁・建築物などの構造物を完成させる工事をいいます。

一式工事の許可でできること・できないこと

土木一式工事や建築一式工事の許可を受けていても、それだけで他の専門工事を単独で請け負うことはできません。たとえば、建築一式工事業の許可しかない場合、500万円(税込)以上の「内装仕上工事」や「電気工事」などを単独で請け負うことはできません。

附帯工事について

建設業者は、原則として許可を受けた業種以外の工事を請け負うことはできません。しかし、実際の建設工事では複数の専門工事が組み合わされて施工されるため、建設業法では例外として「附帯工事」の取扱いを認めています。これは、主たる建設工事に密接に関連し、附帯的な性質をもつ工事であれば、許可を受けていない業種の工事でも請け負うことができるというものです。

兼業(建設業に該当しない業務)について

建設業者が行う業務の中には、建設工事に該当しないものもあります。これらは「兼業」と呼ばれ、建設業の許可がなくても行うことができます。ただし、請負契約の内容や規模によっては、建設工事とみなされる場合もあるため注意が必要です。主な兼業の例は、次のとおりです。

◆除草・草刈・伐採・樹木の剪定

◆庭木の管理、造林、施肥などの造園管理業務

◆除雪、融雪剤の散布

◆測量、設計、地質調査、調査目的のボーリング

◆保守点検・管理業務の委託

◆清掃、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃

◆造船、機械器具の製造・修理

◆道路の維持管理

◆建設機械の賃貸・リース

◆建売住宅の販売、社屋の建設、自社資材の販売

◆機械・資材の運搬、採石

◆宅地建物取引、建設コンサルタント業務

◆人工出し(人手の派遣)

◆解体工事や電気工事で生じた金属類の売却収入 など

一般建設業許可と特定建設業許可について

建設業の許可は、業種ごとに「一般建設業」又は「特定建設業」のいずれかを受けることになります。特定建設業は下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度であり、特定建設業の許可を受けた場合には、下請代金の支払期日、下請負人に対する指導、施工体制台帳の 作成など特別の義務が課せられます。一般建設業許可が必要な工事は次のとおりです。

一般建設業許可が必要な工事

・原則:一件の請負契約金額が500万円以上となる工事

・例外:元請で施工する 延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事

元請で施工する 請負金額が1,500万円未満の新築・増築工事(建築一式工事)

特定建設業許可が必要な工事

発注者から直接請け負う1件の工事で、その全部または一部を 下請代金の合計額が次の金額以上 となる下請契約を締結して施工しようとする場合には、特定建設業許可 が必要です。

・建築一式工事 → 8,000万円以上(税込)

・上記以外の工事 → 5,000万円以上(税込)

建設業許可を取得するための6つの要件について

建設業許可を受けるためには、許可要件を備えていること、欠格要件に該当しないことが必要です。

(1)経営業務管理責任者について

(2)営業所(専任)技術者の設置

(3)誠実性

(4)財産的基礎等

(5)適正な社会保険への加入

(6)欠格要件に該当しないこと

建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。

関連記事 なぜ経審の点数を良くする必要があるのか?

(1)経営業務管理責任者について

建設業許可を取得すると、より大きな工事を請け負うことができる一方で、発注者や元請人、協力会社、仕入先などに対して、より大きな責任を負うことになります。そのため、建設業法では「経営業務の管理を適正に行う能力を有する者」が経営業務管理責任者として定められています。会社の経営を舵取りする立場として、十分な経営力・管理力を備えていることが求められます。

改正前の要件(令和2年9月まで)

従来は、次のいずれかの経験が必要でした。

・建設業を営む 個人事業主または法人役員として通算して満5年以上 経営に携わった経験

・経営を補佐する立場(個人事業主に次ぐ立場や、会社の事業部長など)で通算して満 6年以上 の経験

経営を補佐する立場というのは、個人であれば事業主に次ぐ立場、会社であれば取締役に次ぐ事業部長などの立場がこれにあたります。令和2年10月の建設業法関係法令の改正により、ここが緩和されました。

改正後の要件(令和2年10月以降)

具体的には、建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの役員経験2年以上を含む5年以上の経営経験となり、3年分は建設業以外の経営経験でも構わないということになります。いずれにせよ建設業許可を取得できるチャンスがより多くの事業者に広がることになりそうです。工事を請け負った実績を裏付ける資料ですがいくつかの書類のパターンがあります。

書類のパターンについて

・工事請負契約書

・工事注文書および請書

・請求書および通帳

上記3種類のいずれか、または複数を組み合わせて提出することができます。ただし、建築一式工事の場合は工事請負契約書があることが想定されていますので注意が必要です。また、建築一式工事か専門工事かの判断が難しい場合があるため、静岡県では建築確認済証や検査済証の提出を求められることがあります。請負実績の裏付け資料と同じ期間について、経営に携わっていたことを示す資料も必要です。

個人事業主としての期間

・所得証明書(営業所得で判断する)

・確定申告書

法人の役員としての期間

・登記簿

・年金の記録

概略を記載しましたが、実際にはケースバイケースになりますのでご注意ください。

改正建設業法の施行による新しい経営業務管理責任者の要件と書式

令和2年10月1日に改正建設業法が施行され、経営業務管理責任者の要件が見直されました。これにより、許可を取得したい業種以外での経験(いわゆる「ロ該当」)は6年必要でしたが、この要件が廃止され、すべてのケースで5年以上の経験があればよいことになりました。また、取締役など限られた役職に限定していた経験要件も、より広く認められるようになりました。主な組み合わせは次のとおりです。

1.建設業の常勤役員2年以上 + 管理職など3年以上

2.建設業の常勤役員2年以上 + 建設業以外の常勤役員3年以上

このパターンを利用する場合は、建設業者の財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、常勤役員を5年以上直接補佐した経験を有する管理職を配置することが求められます。また、建設業許可申請書類の一部についても書式が改正され、令和2年10月1日以降は新様式のみの受付となりました。これは、経営業務管理責任者の要件変更に加え、社会保険への加入が許可の必須条件となったことによるものです。

新しい書式の主な変更点

1.様式第1号(申請書表紙)

2.様式第7号(経営業務の管理責任者の証明書 → 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書)

3.様式第7号別紙(経営業務の管理責任者の略歴書 → 常勤役員等の略歴書)

4.様式第20号の3 → 様式第7号の3

※1~3の様式は、必ず新様式を使用してください。

※4については、社会保険等の加入が許可要件に加わったため、様式番号および記載方法が変更されています。

経営業務を補佐した経験はどのような立場に認められるか

令和2年10月の改正建設業法の施行により、経営能力を認める経験の一つとして「建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位として6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者」というパターンが示されています。

経営業務を補佐した経験とは、法人の場合には役員に次ぐ職制上の地位にあるもの(例えば取締役のすぐ下に位置する部長)、個人の場合には個人事業主に次ぐ職制上の地位にあるもの(例えば跡継ぎの息子)が、許可を受けようとする業種の工事に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、下請け業者との契約など経営業務について全般的にかかわった経験を指します。

法人の場合に想定される地位

・建設部長、土木部長、営業部長、統括部長

・役職名はないが、実質的に番頭格の立場にある者

個人事業主の場合に想定される地位

・配偶者や子などの専従者

・役職名はないが、実質的に番頭格の立場にある者

実際のところは、上記のような立場をイメージしていただければ概ね問題ありません。

ただし、経営業務管理責任者として申請を行う際には、これまでの経験を証明する資料が必要になります。法人の役員であれば登記簿謄本など公的な証明書類で確認できますが、「準ずる地位」にあたる方の場合は、公的に証明できる手段が限られています。そのため、社内で保管している資料(辞令、給与台帳、役職記録、業務日報など)が重要な手掛かりとなります。

経営業務経験の裏付け資料

経営業務の経験を証明するためには、年度ごとに連続した裏付け資料をそろえることが大切です。ひとつの資料と次の年度の資料との間が1年以上あくと、審査で不利になります。これは、1年未満の間隔で裏付けがつながる場合にのみ、通算の経験年数が最短で計算されるという規定によるものです。そのため、請負実績の期間に合わせて、常に経営に携わっていたことを示す資料の準備が必要です。

個人事業主としての期間

1.所得証明書(営業所得で判断する)

2.確定申告書

法人の役員としての期間

1.登記簿

2.年金の記録

概略を記載しましたが、実際にはケースバイケースです。不明な場合は、まずご相談ください。

建設工事の請負実績として認められない業務

ちなみに、次のような業務は建設工事の請負として実績が認められませんのでご注意ください。

除草、草刈、伐採、樹木の剪定、庭木の管理、造林、除雪、融雪剤散布、測量、設計、地質調査、調査 目的のボーリング、保守点検、保守・点検・管理業務等の委託業務、清掃、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、 側溝清掃、造船、機械器具製造・修理、道路の維持管理、施肥等の造園管理業務、建設機械の賃貸、リース、建売住宅の販売、社屋の工事、資材の販売、物品販売、機械・資材の運搬、採石、宅地建物取引、 コンサルタント、人工出し、解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入など

相続による建設業許可の引継ぎ(相続の認可)

令和2年10月の建設業法改正により、個人事業者の方が亡くなった場合に、その建設業許可を相続人が引き継ぐことができる「相続の認可」という制度が新たに設けられました。

相続認可の申請手続き

建設業を引き継ぐ相続人がいる場合、亡くなった日から30日以内に、相続人の方が許可行政庁へ「相続認可申請」を行います。(静岡県の場合は、静岡県庁 建設業課が窓口です)

相続認可が受理された後、相続人の住所地を管轄する土木事務所で建設業許可の申請を行うと、亡くなった方の建設業許可を正式に引き継ぐことができます。このとき、許可日は被相続人(亡くなった方)の死亡日にさかのぼって認められるため、「許可が切れた状態で受注してしまう」というリスクを防ぐことができます。

注意すべきポイント

この制度の難点は、申請の際に相続人全員の書面による同意が必要な点です。亡くなってから30日以内に手続きを行う必要があるため、その間にすべての相続人の同意を得るのは実務上かなり大変です。早めの準備と、家族間での話し合いが重要になります。

静岡県独自の「事業継承制度」との違い

静岡県には独自に「事業継承」という建設業許可を引き継ぐ制度が存在していましたがこれも存続します。よって個人事業者の許可引継ぎについては、相続認可と事業継承という2つのパターンが選べることになります。

事業継承は、建設業許可をもつ代表者が引退した時点で、つまり生前に行うことができます。やはり元気なうちに事業の引継ぎについて話し合い、手を打っておくことが大事だと思います。

請求書等の日付と経営経験の年数の数え方

経営業務管理責任者としての経営経験を、請求書や契約書などで証明する場合には、日付の間隔に注意が必要です。

日付の間隔は「1年以内」でつなぐ

請求書や契約書の日付はそれぞれ1年以上の期間が空かないように揃えることがコツになります。書類が1年以内の日付であれば、その間は経験があったとみなされます。

事例でみる経験年数の数え方

【事例1】個人事業として継続している場合

下記の4枚の請求書がある場合、2年7か月の経験が認められます。

・平成29年9月1日付請求書

・平成30年7月31日付請求書

・令和元年6月30日付請求書

・令和2年5月31日付請求書

【事例2】個人事業から法人化した場合

個人事業から開始し、令和元年6月1日に会社設立をしていた場合には、個人と法人を別々に計算することになります。同じ4枚の請求書でも、合計して22か月(1年10か月)の経験になります。

個人としての経験:11か月

・平成29年9月1日付請求書

・平成30年7月31日付請求書

会社役員としての経験:11か月

・令和元年6月30日付請求書

・令和2年5月31日付請求書

【事例3】日付が同じだと1年以上空いた扱いになる場合

・令和元年6月30日付請求書

・令和2年6月30日付請求書

個人事業の2つの請求書では1年間の経験とみられるでしょうか?

答えは、1年以上空いてしまったと見られます。同じ日付の2つの請求書の間は1年と1日あると計算されるからです。このような計算をすることから、なるべくであれば半年に1件ずつを目安に請求書や契約書を用意しておいたほうが堅実だと思います。

請負実績を請求書と通帳の入金記録を使って証明するとき

過去の工事請負実績について書面で証明する方法は3つあります。

1.工事請負契約書

2.工事注文書および請書

3.請求書および通帳

このうち、3の請求書と通帳を使う場合に注意したい点をご紹介します。

現金の領収書は認められない(静岡県の場合)

静岡県については、今の手引きになってから、現金の領収書で入金を証明することが、事実上認められていません。請求書を使う場合には、必ず金融機関の口座に振り込みがされていることが求められます。

通帳を紛失した場合

通帳を失くしてしまった場合には、口座のある窓口に出向いて、取引記録を出してもらうよう依頼してください。有料ですが、指定した期間の記録を出してもらうことができます。

請求金額と入金額が一致しないとき

請求金額と入金額に差額がある場合には、説明が必要になります。代表的なケースは次のとおりです。

・振込手数料の場合:計算が合えば根拠となる資料は要りません

・取引先が控除した場合:安全協力費、相殺、値引きなど様々ですが、その明細が分かる資料が必要です

書面による契約との違い

工事請負契約書、注文書・請書の場合には相手方が押印をしており、また建設業法で定められた書面による契約の義務を履行しています。一方、請求書と通帳だけの場合は、契約書を交わしていない取引の証明となるため、審査ではより慎重に確認される傾向があります。そのため、できる限り契約書や注文書・請書を残しておくことをおすすめします。

所得証明書と確定申告書で注意すること

申請者が個人事業主の場合だけでなく、法人成りして会社を設立してからの年数が5年に満たない場合にも、経営業務管理経験の裏付け資料として、個人の所得証明書を提出します。

所得証明書は、住民票のある市町の窓口で過去にさかのぼって請求しますが、さかのぼれる年数は市町によって異なります。希望する年度分の所得証明書がすべてそろわない場合は、代わりに確定申告書の控えを提出します。

県庁が所得証明書で確認したいのは、所得の金額ではなく「所得の種類」です。ここで重要なのは、所得の種類が「給与所得」ではなく「営業所得」となっていることです。もし給与所得になっていると、「この方は本当に自営業として経営を行っていたのか?」という疑問が生じることになります。ただし、脱サラして独立開業した年は、年の途中までは給与所得があるのが通常ですので、その場合は問題ありません。

一方で、個人事業から法人成りした年は、営業所得が給与所得に変わります。確定申告書にも所得証明書と同じように所得の種類が記載されます。県庁では、経営業務管理者としての経歴と、所得証明書や確定申告書に記載された所得の種類を照らし合わせて、申請者が実際に経営経験を積んできたかどうかを確認しています。

過去に在籍したことを証明する方法

営業所(専任)技術者の資格を「実務経験」で満たす場合は、過去にどの事業所でどのように勤務していたかを、公的な書類で証明する必要があります。このとき、提出する書類は「どの立場で実務経験を積んだか」によって異なります。

法人の役員だった場合

第1 健康保険被保険者証

第2 厚生年金被保険者記録照会回答票

第3 住民税特別徴収税額決定通知書

法人の従業員だった場合

第1 健康保険被保険者証

第2 厚生年金被保険者記録照会回答票

第3 事業所別被保険者台帳

第4 住民税特別徴収税額決定通知書

個人事業主だった場合

第1 厚生年金被保険者記録照会回答票

第2 所得証明書

第3 確定申告書

個人事業の専従者だった場合

第1 厚生年金被保険者記録照会回答票

第2 確定申告書

第3 住民税特別徴収税額決定通知書

個人事業の従業員だった場合

第1 健康保険被保険者証

第2 所得証明書および源泉徴収票

第3 確定申告書

第4 住民税特別徴収税額決定通知書

経験期間が複数の立場にまたがる場合

実務経験を積んだ期間すべてを証明する必要があります。そのため、過去に複数の立場がある場合は、それぞれの期間に応じて、上記の書類を組み合わせて提出します。

役所で取る証明書の有効期限について

申請書に添付する証明書類には、それぞれ「有効期間」があります。提出時点で有効期限が切れていると受け付けてもらえないことがありますので、取得のタイミングには注意が必要です。

有効期間が3か月のもの

・登記されていないことの証明書

・身分証明書

・住民票写し

・所得証明書

・納税証明書

・印鑑証明書

・登記事項証明書

有効期間が1か月のもの

・融資証明書

・残高証明書

補足事項

・所得証明書と納税証明書は、過去分で内容が変わらない場合は、3か月を過ぎていても問題ありません。

・融資証明書については、金融機関が独自に有効期間を定めている場合は、その期間が優先されます。

効率よく書類を揃えるために注意したいこと

・融資証明書は、金融機関側で審査に時間がかかることがあります。早めに相談しておくのがおすすめです。

・残高証明書は、取引先からの入金を待って発行を依頼するケースもあるため、ほかの書類が整う目途が立ってから手続きを行うとスムーズです。

(2)営業所(専任)技術者について

建設業許可を受けるためには、各営業所ごとに専任の技術者を置くことが必要です。これは、請け負った工事を安全かつ正確に施工するため、そしてより高いレベルの現場管理(技術力)を確保するために定められています。

営業所(専任)技術者の役割

営業所(専任)技術者とは、会社に専属で勤務し、在籍する営業所での請負契約に関する見積もり、入札、契約締結などにおいて、技術的な専門知識を発揮する立場の方をいいます。主に営業所内でのデスクワークが中心となります。

営業所(専任)技術者が常勤であることの証明方法

営業所(専任)技術者の有資格者が常勤であることを証明する方法ですが、静岡県の規定を例にご案内いたします。(許可行政庁ごとに異なります。)建設業法の改正で令和2年10月1日以降は社会保険加入義務のある事業者は、社会保険に加入してることが建設業許可の条件となりました。

1.原則:社会保険の健康保険証のコピー(申請日時点で社会保険加入していることの確認)

2.個人事業主:国民保険被保険者証のコピー

3.従業員で後期高齢者のため社会保険に加入していない方:雇用保険のコピー

(申請日時点で雇用保険に加入していることの確認)

4.従業員で社会保険・雇用保険に加入していない方(事業主の家族など):賃金台帳のコピー

尚、会社を設立したばかりで社会保険の加入手続きは取っているものの手元に保険証が届いていない場合には、社会保険の加入手続きの際に年金事務所に提出した届出の控えを提出します。

営業所(専任)技術者になれる資格と実務経験

営業所(専任)技術者になるためには、資格を持っているか、または一定の実務経験が必要です。一般的に、実務経験のみで要件を満たす場合は10年以上の経験が必要ですが、学歴や取得資格によって必要な年数が短くなります。

学歴による実務経験年数の短縮

1.高等学校 指定学科(全日のほかに、通信、定時含む):5年

2.専門学校(専修学校専門課程):5年

3.専門学校(専門士、高度専門士過程):3年

4.高等専門学校:3年

5.短期大学:3年

6.大学:3年

7.技士 又は 技士補(1級1次検定合格 対応種目):3年

8.技士 又は 技士補(2級1次検定合格 対応種目):5年

《令和5年7月1日施行》

国家資格等を持っている場合

国家資格を取得している場合は、実務経験が不要になるか、または1〜3年の経験で足りることがあります。主な資格は次のとおりです。

1.施工管理技士(1級、2級)

2.建築士(1級、2級、木造)

3.技術士

4.電気工事士(1種、2種) ※2種は実務3年

5.電気主任技術者(1種~3種) ※実務5年

6.電気通信主任技術者 ※実務5年

7.給水装置工事主任技術者 ※実務1年

8.消防設備士(甲種、乙種)

9.技能検定(1級、2級) ※2級は実務3年

10.地すべり防止工事試験 ※実務1年

11.建築設備士 ※実務1年

12.計装士技術審査 ※実務1年

13.登録解体工事試験

関連記事 営業所技術者となり得る国家資格一覧はこちらでご確認いただけます。

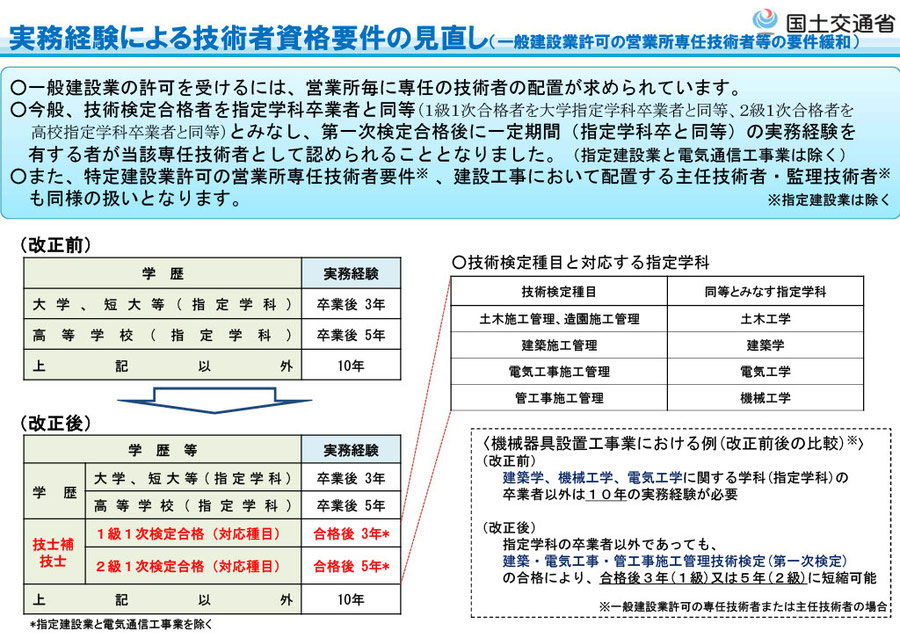

営業所(専任)技術者要件の緩和

一般建設業許可の営業所(専任)技術者の要件が、令和5年7月1日から緩和されました。

改正の概要(令和5年7月1日施行)

・1級施工管理技士の第1次検定合格者を、大学指定学科の卒業者と同等とみなす。

・2級施工管理技士の第1次検定合格者を、高校指定学科の卒業者と同等とみなす。

改正の背景とポイント

これまで、実務経験による営業所(専任)技術者の要件は「原則10年」とされており、大学指定学科卒業者は3年、高校指定学科卒業者は5年とする緩和がありました。今回の改正により、学歴に関わらず、

・1級施工管理技士(一次検定合格) → 大学卒と同等(実務3年)

・2級施工管理技士(一次検定合格) → 高校卒と同等(実務5年)

として扱われるようになりました。

経審(経営規模等審査)への影響

経審での加点対象となるのは、令和5年7月1日以降の審査基準日からです。なお、実務経験10年を満たしていても、それを裏付ける書類を整えるのは実務上かなりの負担があります。請負契約書や注文書、請求書などを10年以上保管している事業者は少ないためです。

今回の緩和の対象外業種

指定建設業(土木、建築、電気、管、舗装、鋼構造物、造園)および電気通信工事業は、本来「技術検定の二次」まで合格が必要なため、今回の改正の対象外となっています。

機械器具設置工事業の実務経験については、該当する工事の件数がそもそも少ない中ですので、今回の改正内容は、建設業許可の維持、営業の継続、営業所(専任)技術者の交代、という意味において、とても意義深いものだと思います。

営業所(専任)技術者の資格を実務経験で証明する方法

営業所(専任)技術者の条件を満たすことの証明方法は、資格の保有または実務経験のどちらかです。

提示する書類のパターン

1.国家資格の合格証、カード等のみ

2.国家資格の合格証、カード等+実務経験証明書

3.卒業証明書、成績証明書+実務経験証明書

4.実務経験証明書

業種ごとの資格と経験 建設業法では次の29業種に分類されています。それぞれの業種に対応した国家資格(一部は民間資格あり)を取得しているか、学歴に応じた実務経験を積んでいることを裏付ける資料を提出します。この実務経験ですが、現場の責任者としての立場による経験に限らず、見習い等でも構いません。役職よりもとにかく現場での施工の経験を重要視しています。

資格があることのメリットは、実務経験がない業種でもついでに許可が取れてしまうことです。例えば、実務経験としては内装工事だけであっても、仮に二級建築施工管理技士(仕上げ)をお持ちであれば、内装の他に、大工、左官、石、屋根、タイルレンガブロック、板金、ガラス、塗装、防水、熱絶縁、建具、以上の12種類も許可が取れることになります。資格がとても優遇されていることが分かりますね。

「忙しくて資格を取る暇もない」場合は、次の【1】~【3】に注意しながら「実務経験」を証明することになります。

【1】実務経験は「何年」必要?

原則として1つの業種に対して10年の実務経験が必要です。例えば、ある職人さんが15年間、塗装工事と防水工事に携わったとします。

この2つの工事は並行して経験している訳ですが、建設業許可の審査となるとどちらか一方で10年間となるため、残りは5年しか経験がない、という解釈になります。先に塗装の経験を優先した場合には、防水の実務経験を証明するのにあと5年先まで待たなければなりません。

実務経験が短くても認められる場合

例外として、学校で許可を取ろうとする業種に関連する学科を卒業している場合、必要な実務経験年数が短縮されます。

・大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(高度専門士課程、専門士課程)3年

・専門学校(専修学校専門課程)、高等学校、中高一貫校 5年

どんな学科が対象になるか

各業種ごとに、関連する学科を卒業していれば実務経験年数が短縮されます。

◆土木・舗装工事業

土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学

◆建築・大工・内装仕上げ・ガラス・屋根・タイル・レンガ・ブロック・塗装工事業

建築学、都市工学

◆左官・とび・土工・コンクリート・石工事業

土木工学、建築学

◆解体工事業

土木工学、建築学

◆電気工事業・電気通信工事業

電気工学、電気通信工学

◆管工事・水道施設・清掃施設・鋼構造物・鉄筋・しゅんせつ工事業

土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学

◆板金・防水・機械器具設置・消防施設・熱絶縁工事業

建築学、機械工学、電気工学

◆造園工事業

土木工学、建築学、都市工学、林学

◆さく井工事業

土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学

◆建具工事業

建築学、機械工学

【2】実務経験とは

実務経験とは、一体どんな経験を証明すればいいのか?という疑問があるかと思います。建設業許可の審査でいう実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、さらに作業員、見習いとして現場に従事した経験も含みます。ただし雑務のみは経験に入りませんので注意が必要です。

【3】どんな書類が必要か

①技術者、技能者または見習いとして携わった工事の内容を証明するもの

工事の内容については、大きく分けて3種類あります。ここでは静岡県の規定を例にご案内しますが、許可行政庁ごとに異なります。

・請負契約書:建築一式工事の場合には更に建築確認も必要です。

・注文書

・請求書プラス通帳:請求を月でまとめている場合はその一覧も必要です。

②その工事の際に常勤していたことを証明するもの

会社員か個人事業主かによって、用意する書類が少し異なります。

会社員の場合

健康保険証、厚生年金の回答票、源泉徴収票及び所得証明書、役員なら法人税確定申告書の別表1及び役員報酬の内訳書、住民税特別徴収の決定通知書、以上のいずれか

個人事業主の場合

確定申告書及び所得証明書

当然ですが、証明しようとする期間のすべてについて必要です。実務経験を証明するために注意しなければならないことは3点です。

・実務経験の年数は何年あればよいか?足りているか?

・実務経験の仕事の内容は取りたい許可業種と合っているか?

・年数と内容を証明する書類は揃えられるか? 以上を確認してみてください。

営業所(専任)技術者と主任技術者

営業所(専任)技術者の役割でもご案内しましたが、建設業許可を申請する際に、必要なのは営業所(専任)技術者です。そして許可を取得した後に現場ごとに配置するのは主任技術者です。主任技術者は担当する工事について、施工計画を作成し、工程を管理し、資材の調達、安全の管理などを行う立場です。工事現場での指揮命令が主になります。

名前は似ていますが、建設業法ではそれぞれ別の役割を求められています。しかし社員数の少ない事業者においては、営業所(専任)技術者と主任技術者を同じ方が兼任することが多くあります。

ところで、請負工事金額が税込みで4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円)の場合、その現場に「専任で」主任技術者を配置しなくてはなりません。規模が大きくなると、管理する仕事が多く責任が重くなります。

上記のように、ひとつの現場に専任の主任技術者をおかなければならないケースを除いては、営業所(専任)技術者が主任技術者を兼任することができます。建設業許可を取得した後、毎年の決算ごとに提出する工事経歴書においては、この主任技術者が適切に配置されているか、ということも審査されています。

現場に配置する専任の技術者について

建設業法施行令の一部を改正する政令が令和7年2月1日に施行されました。

①特定建設業許可が必要となる下請け契約金額の緩和

特定建設業許可を受けていなければならない下請け契約の金額を、現行の4,500万円から5,000万円(建築一式工事は7,000万円から8,000万円)に引き上げました。昭和46年に制度が出来たときには、下請け契約の金額は1,000万円でした。その後、2,000万円、3,000万円、4,000万円、4,500円と引き上げられて現在に至ります。

②技術者が現場専任となる工事請負金額の緩和

専任の主任技術者・監理技術者の設置が必要な工事請負金額を、現行の4,000万円から4,500万円(建築一式は8,000万円から9,000万円)に引き上げました。背景としては、現場を管理する技術者の減少と建設工事費の上昇が続いていることです。昭和24年の建設業法が出来たときには200万円、その後、300万円、450万円、600万円、900万円、1,500万円、2,500万円、3,500万円、4,000万円と引き上げられて現在に至ります。

法律が出来てから70年以上経っているのですから、こうしてみると引き上げる回数が少ないように感じられます。見直しの背景のひとつ、技術者の減少については、バブル景気の崩壊以降に顕著になったので既に30年以上は経過していますし、もうひとつ建設工事費の上昇については、コロナ禍以降、特に顕著になっていることは明らかです。今後はよりタイムリーに見直しができるような仕組み作りにすべきではないでしょうか。

(3)誠実性について

建設業法における「誠実性」とは、工事請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合には、建設業許可を受けることができないという規定です。

建設業は他の一般産業とは異なり注文生産であり、取引の開始から終了までに長い期日を要します。また、前払いなどによる金銭の授受が習慣化していること等、いわば信用を前提として行われております。請負契約の締結や履行に際して不正又は不誠実な行為をするようなものに営業を認めることはできません。許可の対象となる法人・個人だけでなく重要な地位にある下記の役員等についても同様です。

法人の場合

・法人

・役員等(非常勤を含む)

・令第3条に規定する使用人

個人の場合

・本人

・令第3条に規定する使用人

不正な行為と不誠実な行為

建設業法では、工事の請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれが明らかな場合には、建設業の許可を受けることができないと定められています。建設業は信用を基盤とした取引であり、誠実な対応が強く求められます。

「不正な行為」とは

請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為をいいます。・・たとえば、詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為を行うこと

「不誠実な行為」とは

請負契約に違反する行為をいいます。・・たとえば、工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

誠実性を欠くものとされる主なケース

申請者(法人・個人)やその役員等が、次のいずれかに該当する場合は、誠実性を満たさないものとして扱われます。

・建築士法や宅地建物取引業法などに基づき、不正または不誠実な行為を理由として免許や登録の取消処分を受け、その処分から5年を経過していない場合

許可を受けて継続して建設業を営む者

これまで建設業を行ってきた事業者については、不正または不誠実な行為を行った事実が確認された場合を除き、誠実性を満たすものとして取り扱われます。

役員等の範囲

「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる者をいいます。また、相談役・顧問などの名称であっても、法人に対して取締役と同等以上の支配力を持つと認められる場合には「役員等」に含まれます。ただし、一般的な執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長などは、原則として「役員等」には含まれません。

(4)財産的基礎等

建設業者には、下請け業者や協力会社、仕入先などに対して、約束した期日に約束した金額を確実に支払うという重要な責任があります。建設業法における「財産的基礎等」とは、こうした支払能力を備えているかどうかを確認するための基準です。

一般建設業の場合

次のいずれかに該当していることが求められます。

①自己資本の額が500万円以上であること

②500万円以上の資金調達能力があること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業していた実績があること

自己資本

・法人の場合、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。

・個人の場合、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

資本金

・法人の場合、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。

・個人の場合、期首資本金をいいます。

500万円以上の資金を調達する能力とは

・担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力があることをいいます。具体的には、取引金融機関の融資証明書又は残高証明書により確認します。

特定建設業の場合

次のすべての要件に該当していることが必要です。

①欠損の額が資本金の20%を超えないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2,000万円以上あること

④自己資本の額が4,000万円以上あること

自己資本

・法人の場合、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。

・個人の場合、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

資本金

・法人の場合、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。

・個人の場合、期首資本金をいいます。

欠損の額

法人の場合:貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。 ※繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金)≦0.2×資本金*繰越利益剰余金が正の額の場合は、欠損額なし。

個人の場合:事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

※事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+準備金)≦0.2×期首資本金簡潔に記載すると、最終の決算日の貸借対照表(12/31)の資産合計-負債合計=自己資本

流動比率

・流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

※流動資産合計÷流動負債合計×100≧75%

一般建設業の財産的基礎・金銭的信用の証明のしかた

証明方法としては、直前の決算書について個人事業者は元入金(青色申告をする一部の方のみ)、法人は純資産額が500万円以上あれば、それ以上は書類を取り寄せる必要がありません。それ以外には金融機関の協力を得て残高証明書または融資証明書を取り付ける必要があります。これには有効期間がありますので取り付ける時期には注意が必要です。

500万円の裏付けとなる資料のパターン

・確定申告書

・残高証明書

・融資可能証明書

500万円の支払い能力を証明する方法はいくつかあります。すでに自己資本(純資産)が500万円ある場合は、最新の決算書や税務申告書の内容でそのことを証明できます。自己資本(純資産)が500万円未満の場合は、取引先金融機関で残高証明書または融資証明書を発行してもらいます。

個人事業者の場合、自己資本が500万円あるかどうかは、最新の所得税確定申告書に添付された貸借対照表の「元入金」で確認します。この方法で証明するには、青色申告をしており、かつ65万円の特別控除の適用を受けていることが必要です。白色申告や、青色申告でも65万円控除の要件を満たしていない場合には、「元入金」での証明はできません。

なお、許可を受けて5年後に申請する更新許可の場合には、自己資本が500万円を下回っていたとしても、残高証明書や融資証明書を提出する必要はありません。毎年、変更届を提出し、許可を継続していた実績で認められます。

残高証明書は、証明している残高日から1か月以内に申請する必要があります。融資証明書は、証明日から1か月以内が目安ですが、有効期限は行政庁によって異なる場合があります。また、融資証明書に有効期間が明記されている場合には、その期間が優先されます。提出前に記載内容を必ず確認しましょう。

知事許可・大臣許可のどちらが必要?

お客様からよくいただく質問のひとつに、次のような内容があります。

「当社の施工場所は静岡県だけでなく、愛知県、神奈川県、東京都にもあります。県知事の許可と国土交通大臣の許可、どちらが必要でしょうか?」

建設業許可には、営業所の所在地によって知事許可と大臣許可のどちらを取得するかが決まります。

許可の基準

・ひとつの都道府県内のみに営業所を設ける場合→都道府県知事許可

・ふたつ以上の都道府県に営業所を設ける場合→国土交通大臣許可

ポイントは、「営業所」がどこにあるかで判断されることです。建設業法でいう営業所とは、一般的な名称(本部、支店、出張所など)に関わらず、建設業を営むすべての事務所を指します。

営業所の機能が重要

営業所の機能とは、請負契約に結び付く行為の全部または一部を行うことを意味します。たとえば、契約書に社長が本社で印鑑を押していても、社員が別の事務所で見積もりや商談を行っていれば、その事務所にも営業所としての機能があると判断される可能性があります。

本店所在地が自宅や実家の場合

個人事業から会社を設立する際、将来の手間を省くために本店所在地を自宅や実家にするケースがあります。この場合、本店所在地に営業所としての実態がなければ、建設業法上の営業所には該当しません。

営業所の実態と事務所としての機能

建設業法では、建設業を営む事務所の場所を「主たる営業所」と呼びます。注意したいのは、営業所の場所が必ずしも個人事業者の住所や法人の本店所在地と一致するわけではないということです。建設業の営業所として認められるには、実際に事務所としての実態があることが必要です。

営業所として求められる機能

建設業を営むためには事務所が必要です。住宅の一部を事務所として利用しても問題はありません。最初に作る事務所は「主たる営業所」と呼ばれ、小規模で建設業を始める方の多くは、自宅の一室を事務所として使うケースが多いですが、建設業許可申請上は問題ありません。(都市計画法や建築基準法の制限はここでは省略します)

事務所として認められるためには、次の条件が必要です。

・接客のスペースがあること

・工事計画や見積もりを作成するスペースがあること

・外部から訪問した人が、そこが事務所であると判断できること

具体的には、家具やパソコンなどの什器備品、建材カタログや設計図書のファイルなどが内部に備え付けられており、外部には会社名を表示した看板などがあることが求められます。これらの条件を満たしていることの証明として、建設業許可申請書には事務所の写真を添付します。

営業所の実態を示す写真

営業所として使う場所が実際に機能していることを示すために、次の写真を提出します。

1.建物の外観(建物全体を撮影)

2.建物の入り口(建物全体の入り口となる部分を撮影)

※一戸建ての場合、申請する事業者名の表示が必要

3.テナントビル、マンション等の複数の人が入居している建物の場合、郵便受けや入居者表示板など撮影

※申請する事業者名の表示が必要

4.営業所として使う部屋の入口(入口のドア付近の撮影)

5.営業所内部(事務スペースと接客スペースが必要であり、それぞれ什器備品が整っている状態で撮影)

※営業所の全体が分かるように複数方向から撮影する

6.許可の標識(更新申請や営業所の移転をした場合、許可標識が掲げられた状態で撮影)

※新規申請の場合は不要

以前は、営業所を使う権限を証明する書類の提出が必要でした。自己所有の場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書、借用の場合は賃貸借契約書や使用承諾書、さらに契約で事務所利用が禁止されている場合は建物所有者の承諾書が必要でしたが、この規定は撤廃されています。

ただし、建物所有者に無断で営業所として使用すると、契約違反や法律違反、近隣トラブルの原因となる可能性があります。後で問題にならないよう、使用前に所有者と確認しておくことが大切です。

営業所に必要な令3条の使用人と営業所(専任)技術者

建設業許可を取得する際、主たる営業所に常駐するのは経営業務管理責任者ですが、別に営業所を設ける場合には、そこにも常駐者が必要です。

令3条の使用人とは

営業所に常駐している方のうち、請負契約に関する業務(見積もりや入札など)を行える方を令3条の使用人と呼びます。

・請負契約の重要な部分を代表者から委任されているため、取締役と同等の立場として扱われます

・経営業務管理責任者としての経験年数にもカウントされます

・特別な資格は不要で、社内で営業所の長として認められていれば問題ありません

また営業所を建設業法令における営業所として登録するためには、令3条の使用人のほかに許可の業種に合った資格を持つ営業所(専任)技術者をおかなければなりません。ただし主たる営業所で持つ資格の一部だけでも構いません。

例えば、主たる営業所に建築施工管理技士と土木施工管理技士の両方が在籍して、建築と土木両方の建設業許可を持っている場合に、別の営業所には土木施工管理技士の資格だけをもつ営業所(専任)技術者をおく場合には、その営業所においては、土木の建設業許可のみを取ることができるわけです。

(5)社会保険の加入

令和2年10月の改正建設業法施行以降、健康保険および厚生年金といった社会保険への加入は、建設業許可を受けるうえで必須の条件になりました。これまでは、経営業務管理責任者や営業所(専任)技術者が常勤していることを証明する添付資料として社会保険加入状況を提出していましたが、未加入の場合は後で年金事務所等から指導が入る扱いでした。しかし、今後はそのような経過措置はなく、社会保険未加入では許可を受けることができません。

(6)欠格要件と拒否事由について

建設業許可を受けるには、申請者が一定の条件に該当しないことが求められます。次のいずれかに該当する場合、許可は認められません。

・許可申請書や添付書類に虚偽の記載がある、または重要な事実が記載されていない場合

・建設業者として適性がないと判断される場合

欠格要件の主な内容について

・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者

・不正手段による許可取得や、営業停止処分を無視した営業で許可取消処分を受け、5年経過していない者

・許可取消処分の通知後に廃業届出を行った者で、届出日から5年経過していない者

・法人の役員や使用人、個人事業者の使用人で、上記に該当する者

・営業停止期間が経過していない者

・許可を受けようとする建設業について営業禁止期間中の者

・禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行終了または免除から5年経過していない者

・建設業法やその他法令違反で罰金刑を受け、執行終了から5年経過していない者

・暴力団員等でなくなった日から5年経過していない者

・未成年者で、法定代理人が欠格要件に該当する場合

・暴力団員等が事業活動を支配する場合

※上記の多くは、役員や営業所の長など事業に関わる人に該当する場合も含まれます。

建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。

関連記事 なぜ経審の点数を良くする必要があるのか?

重要 経審の見かたを覚えて点数を最適化していけば、利益率が高まります!経審の見かたをダウンロードしてさっそく1年目からチェックしてみてください!ダウンロードはこちら。

www.misora-kensetsukyoka.com

www.misora-kensetsukyoka.com