経審は公共工事の入札のために欠かせない手続きですが、経審の点数によって受注できる工事が決まってきます。というのも経審はその点数と自治体の評価によって業者が格付けされ、規模に応じた工事を受注できるという制度となっているためです。

「経審の点数をよくするコツが知りたい。」このように思っている方へ、こちらでは、経審の点数を自社にとって最適なポジションに近づけるためのポイントや結果通知書の見方などを詳しく解説しています。

目次

経審の手続きの流れを解説

(1)決算変更届の提出

(2)経営状況分析の申請

(3)経審の予約

(4)審査を受ける

(5)結果通知の受領

(6)入札参加資格の申請

結果通知書の見かたについて

(1)P点(総合評定値)

(2)X1点(完成工事高)

(3)X2点(経営規模)

(4)Z点(技術力)

(5)Y点(経営状況)

(6)W点(その他の社会性等)

主観点とは?

審査項目の評点算出方法と評点の対策

経営事項審査結果通知書の有効期間

まとめ

経審の手続きの流れを解説!

(1)決算変更届の提出

建設業許可を取得した建設業者の方は、事業年度が終了したら4か月以内に「決算変更届」を提出しなければなりません。提出をし忘れてしまうと経審を受けられなくなってしまいます。(また、罰則の適用があります。)

(2)経営状況分析の申請

経審を受ける前に「経営状況分析」を受けます。国土交通大臣の登録を受けた民間機関に申請をして取得します。経営状況分析の申請は、経営事項審査の中の「経営状況(Y点)」を算出するために必要です。

登録経営状況分析機関

* (一財)建設業情報管理センター

* (株)マネージメント・データ・リサーチ

* ワイズ公共データシステム(株)

* (株)九州経営情報分析センター

* (株)北海道経営情報センター

* (株)ネットコア

* (株)経営状況分析センター

* 経営状況分析センター西日本(株)

* (株)NKB

* (株)建設業経営情報分析センター

(3)経審の予約

決算変更届を提出し、経営状況分析を取得したら経審を受けるための予約をしましょう!実際に経営事項審査を受審する日時の決定は、許可行政庁(主たる営業所のある都道府県)によって様々です。先着順で空きが埋まるところもあれば、所在地の市区町村と決算月で受審日が固定されているところもあります。予約方法や予約の手順については、主たる営業所がある都道府県に事前に確認しましょう。

※地方整備局(大臣許可)の場合は書類を提出するのみで予約は要りません。

(4)審査を受ける

審査自体は1時間前後で終わりますが、当日の混雑具合によっては1時間前後待たされる場合があります。

また令和5年1月より、一部の都府県を除いて電子申請システム(JCIP)が利用できるようになりました。基本的に事務所にいながら手続きをすることが可能となりました。ただし電子申請による場合でも、対面による審査を義務付けている許可行政庁がありますのでご注意ください。

(5)結果通知の受領

経審の申請書が受け付けられてから、3週間から1カ月程度で結果通知書が会社に送られてきます。見かたについては後ほど詳しくご案内します。

(6)入札参加資格の申請

公共工事の入札に参加するには、「入札参加資格」の申請が必要です。申請方法は国や都道府県、市区町村などの発注元によって、手続きの方法が異なるため、必ず事前に確認しましょう。入札参加資格(ポジション)の決め手となるのは3つです。

* 経営事項審査の総合評価(P点)

* 発注者の主観点

* 総合評価落札方式においてはその評価項目

最近では郵送による申請やインターネットによる電子申請を取り入れている発注者も増えています。

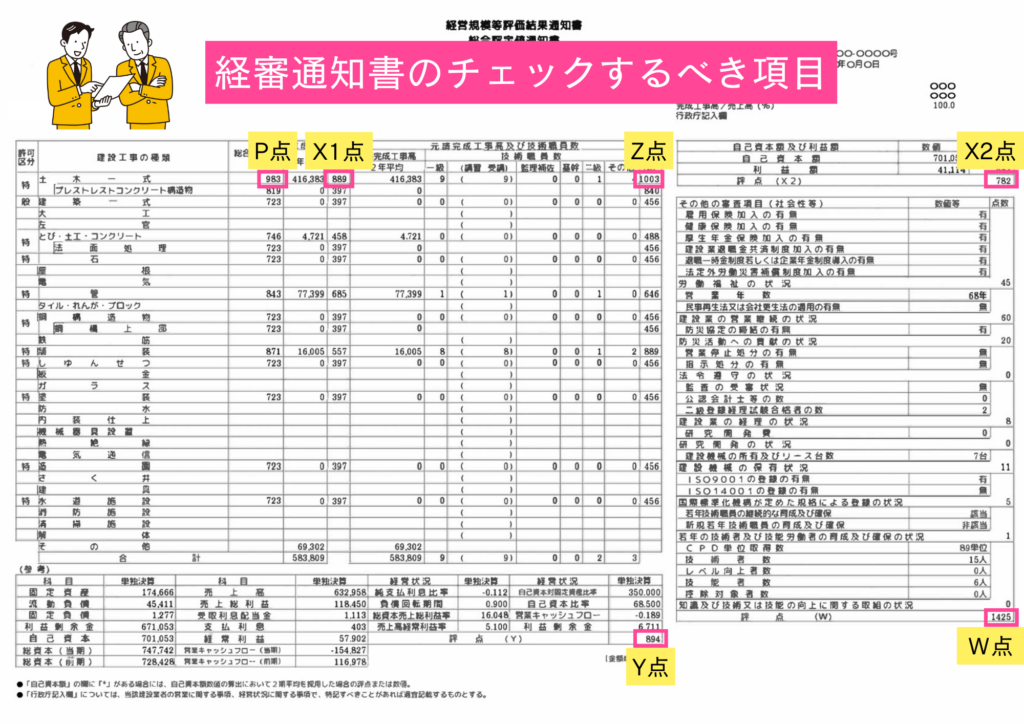

結果通知書の見かたについて

経審を受審すると、3週間~1ヶ月程度で結果通知書が送られてきます。結果通知書を見る場合には、次のような箇所を注意して見ていきましょう。

複数業種で受審した場合、点数の付けられ方として「X2」・「Y」・「W」は業種に関わらず会社自体を評価する項目のため、全業種で同じ点数が加点されます。

一方、「X1」・「Z」の2項目は業種ごとに評価されるため、加点のばらつきが生じます。

よって経審の点数の付けられ方は、「X2」・「Y」・「W」の3項目をベースとして「X1」・「Z」の2項目で業種ごとに加点されると考えましょう。

(1)P点(総合評定値)

総合評定値であり発注者が評価に使用する点数です。X1、X2、Y点、Z点、W点が合わさった点数ですが、単純な足し算や平均値ではなく、次のような配分で合計されます。

総合評定値(P)= 0.25(Ⅹ1)+0.15(Ⅹ2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

関連記事 経営事項審査とは?手続きの流れと事前に準備しておくこと

(2)X1点(完成工事高)

経営規模を評価する点数で、大きいほど高く評価します。経審を受ける業種ごとに元請と下請の完成工事高の合計額で評価します。完成工事高は単年度ではなく、直近2年間または3年間の平均値を選択します。

関連記事

完成工事高に含まれない売上とは?

業務委託契約による修繕でも完成工事高に計上できる場合がある

(3)X2点(経営規模)

経営規模を評価する点数で、大きいほど高く評価します。自己資本額と利益額(営業利益+減価償却費)で評価します。自己資本額は単年度または直近2年間の平均値どちらかを選択します。利益額は2年間の平均値のみです。

(4)Z点(技術力)

技術力を評価する点数で、有資格者が多いこと、元請工事が多いことを高く評価します。資格は監理技術者(6点)から実務経験者(1点)まで配分が異なります。経審を受ける業種ごとに技術職員数(Z1)と元請完成工事高(Z2)を集計します。

関連記事

経営事項審査の技術職員数(Z点)で加算される資格一覧

監理技術者1名の退職が経審の総合評定値P点に与える影響

(5)Y点(経営状況)

経営状況(決算書の内容)を評価する点数です。規模の大きさよりも身軽さ(倒産のリスクが低い)を高く評価します。純支払利息比率、負債回転期間、売上高経常利益率ほか全部で8項目があります。

関連記事

総合評定値(P点)を向上させるための“経営状況(Y点)を良くする取り組み”

総合評定値(P点)を算出するための経営状況(Y点)について

(6)W点(その他の社会性等)

社会性を評価する点数です。法令違反があれば減点され、国が求める施策への積極的な取り組みには加点をします。技術者・技能者の確保や育成、災害対応、環境保全が主なテーマです。取り組む項目ごとに(やればやるほど)加点されます。

関連記事

経審の点数をよくするためにまず確認したいW点についての解説(W1-W8)

W点1-⑧ 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況について

W点(その他の社会性等)で評価される退職金制度と法定外労災制度について

このような評点に決められた掛け率を掛け、合算したのが「P点」となります。経審の点数がこのような構成で成り立っていることを理解することが、点数対策の上で重要です。

経審の結果はインターネット上で公開されていて、同じ地域の同業他社の結果も閲覧できます。他社と比較してどのような部分が良くて点数が高いのかということを分析できるようになると、自社に足りない部分やこれから取り組まなければならないポイントも見えてくるはずです。

経審の総合評定値(P)をもとにして、自治体では公共工事の発注数や会社数とのバランスを取りながら、点数の高い方からランク付けがされます。このランクに応じた発注予定額の公共工事に入札できるようになります。自社の規模にあった公共工事を受注したいのなら、経審の総合評定値(P)の点数を最適にすることが必須です。

無料ダウンロード 経審の見かたのポイントはこちらからダウンロードいただけます。

主観点とは?

ここまでご案内した経審の結果(P点)を客観点と表現しますが、それに対し主観点とは、地域における実績、地域貢献などを発注者が独自に審査する制度です。工事実績については、経審が完工高、技術者数といった共通の基準により量的な評価を行うのに対し、主観点は当該発注者に係る実績等の量的な評価に加えて、工事成績等に基づく質的な評価を行います。

ここでは静岡県の「建設工事競争入札参加者の格付け及び選定要領」に基づき主観点についてご案内をしていきます。

①工事成績

②VE提案

③工事表彰

④ISO9000 シリーズ認証取得

⑤災害時応急対策(静岡県交通基盤部各機関と災害時における応急対策業務に関する協定締結・建設機械の保有)

⑥監理技術者数

⑦障害者雇用

⑧次世代育成支援(静岡県次世代育成支援企業認証取得業者)

⑨労働災害防止止協会静岡県支部への加入

⑩環境負荷の軽減(ISO14001・エコアクション21)

⑪地域防災(静岡県内市町の消防団協力事業所認定取得業者)

⑫暴力団排除(不当要求防止責任者の選任届提出・責任者講習会受講)

⑬建設キャリアアップシステムの事業者登録

⑭若手技術者育成型入札(静岡県発注の工事において若手技術者配置確認通知書を交付された建設業者)

⑮小規模修繕委託(静岡県発注の小規模修繕委託を受注し、業務を完遂した建設業者)

⑯参加停止措置(静岡県建設工事等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく参加停止措置を受けた建設業者は減点)

審査項目の評点算出方法と評点の対策

それでは経営事項審査の評点算出方法と、評点をアップするための対策を解説していきます。

P点:総合評定値の算出方法

「P点」は、先ほどもご案内しましたが次の式で算出します。

総合評定値(P)= 0.25(Ⅹ1)+0.15(Ⅹ2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

※小数点以下四捨五入

関連記事 経営事項審査とは?手続きの流れと事前に準備しておくこと

X点(X1・X2):完成工事高等の経営規模 完成工事高の配分

「X点(X1・X2)」は、いずれも会社の経営規模を示す評点です。それぞれの詳細は以下の通りです。

- X1…工事種類別年間平均完成工事高

- X2…自己資本額・利払前税引前償却前利益

「X点」は完成工事高や自己資本金額などで点数が決まってくるということで、短期的な対策は難しいのが現状です。しかしそんな中でも効果的な方法が2つあります。

完成工事高に「工事進行基準」を用いる

多くの建設会社では、完成工事高は工事が完了した時点で初めて収益として計上するのが一般的です。しかし年度をまたいだ工事の場合、経審の申請時に工事8割完成していても、工事が完成していない限り完成工事高に計上できません。

そこで、工事の進行状況に応じて完成工事高を計上できる「工事進行基準」を会計方法に用いれば、進行度合いに応じた完成工事高を計上でき、結果として点数アップにつながります。※進行基準についての会計や税法の問題については税理士さん等の専門家のアドバイスを受けて下さい。

完成工事高は高ければ高い方が、より経審の点数がアップします。とは言っても経審を受ける際には、2年平均か3年平均化のどちらかを選んで申請しなければならず、どちらを選ぶかで点数アップに差が出るので、必ず事前に確認しましょう。

とくに複数業種の経審を受ける場合、業種ごとに平均年数を選ぶことができないので注意が必要です。

どちらの年数を選べば何点違ってくるのかシミュレーションし、点数を上げたい業種の優先順位を決めるようにしましょう。

関連記事 完成工事高(X点)の計上における工事完成基準と工事進行基準の違い

完成工事高の「業種間振替」を利用

完成工事高の「業種間振替」を利用して、関連する専門工事の工事高をアップさせることが可能です。

例えば静岡県では、特例計算として次のような振替が可能です。

<一式工事>

◆とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体 → [土木一式工事]

◆大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体 → [建築一式工事]

<専門工事>

◆とび・土工 ⇔ 石、舗装、造園、さく井、解体

◆管 ⇔ 熱絶縁

◆板金 ⇔ 屋根

なお、特例計算をするためには振替元と振替先の両方の業種について建設業許可を受けていることが前提です。

関連記事 完成工事高の積み上げ計算・特例計算

Y点:経営状況 利益追求と無借金経営

Y点は会社の経営状況が点数化されたもので、次のような審査項目です。

① 純支払利息比率(売り上げに対して支払う利子の額の大きさ)

※小さい方が良い

② 負債回転期間(売り上げに対しての負債の合計額の大きさ)

※小さい方が良い

③ 売上高経常利益率(売り上げに対して利益額の大きさ)

※大きい方が良い

④ 総資本売上総利益率(粗利額に対して資本総額の大きさ)

※小さい方が良い

⑤ 自己資本対固定資産比率(固定資産額に対する自己資本額の大きさ)

※大きい方が良い

⑥ 自己資本比率(総資本に対する自己資本額の大きさ)

※大きい方が良い

⑦ 営業キャッシュフロー(期中のキャッシュフローの大きさ)

※大きい方が良い

⑧ 利益剰余金(繰越利益剰余金の大きさ)

※大きい方が良い

「Y点」は言ってみれば「つぶれにくい(倒産のリスクが小さい)会社を高く評価する仕組みになっています。したがってこれを向上させるには財務の健全化がカギになります。とくに「利益の徹底追及と自己資金比率アップによる無借金経営」が最も理想的な方法です。具体的には次のような経営努力をすると改善が見込めます。

1.支払利息を減らす

2.受取利息を忘れず計上する

3.借入金を返済して減らす

4.利益向上のため、受注単価、原価の見直し

5.営業に不必要な固定資産を減らす

6.役員からの貸付金等を原資として増資する

関連記事 総合評定値(P点)を向上させるための“経営状況(Y点)を良くする取り組み”

Z点:技術力 資格取得の推進と活用

Z点は2つの項目について評価がされますが、1つ目は「技術職員数」、2つ目は「元請完成工事高」です。経審の全体の中でZ点が占める割合は25%、そして技術職員数はその中の80%を占めます。技術職員数の項目は、技術職員の人数が多ければ評価はよくなりますが、1人の技術職員につき加点対象をすることができるのは2業種までとなります。(雇用期間が6か月を超えている者)。そして元請完成工事高の項目は20%です。Z点の計算式は次のとおりです。

Z=技術職員評点×0.8 + 元請完成工事高評点×0.2

Z点は会社の技術力が点数化されます。即効性のある対策が取りにくいため、会社の技術力を上げるために長期的な目線で取り組むといいでしょう。なお、「Z点」の点数アップのためには、次のような施策が効果的です。

1.監理技術者講習の受講漏れに注意する

2.実務経験年数の要件(学歴に応じて3年、5年、10年)に該当する職員を記載する

3.技術職員ごとの申請業種を有利に振り分ける

4.より高レベルの資格取得を支援する

5.有資格者を優先して採用する

関連記事

経営事項審査の技術職員数(Z点)で加算される資格一覧

監理技術者1名の退職が経審の総合評定値P点に与える影響

W点:社会的貢献度などの評価 社会保険制度の活用

W点は会社の社会性等、その他の審査項目となります。

こちらは1項目当たりの加点が大きいため、改善することで大幅な点数アップが期待できます。

次の経審に向けて、効率的に点数アップを狙いたいという場合は、W点から考えることをおすすめします。

下記について「有」にするのが点数アップのポイントです。

1.建退共の加入

2.退職一時金制度(中退共や就業規則)・企業年金制度の有無

3.法定外労働災害補償制度の契約

4.建設業経理士の受験、5年に一度のCPD講習

5.エコアクション21、ISO14001、ISO9001の認証

6.地元自治体との災害協定の締結(自社単独もしくは団体経由)

7.35歳未満の若手職員を増やす

8.建設キャリアアップシステム技能者の登録し、能力判定(レベル向上判定)を受ける

9.CPD講習を適宜、受講する

10.女性活躍に関する認定(くるみん、えるぼし、ユースエール)を受ける

11.ユンボ、ダンプ等で加点できる建設機械を計上する

これらは、経審を受ける基準日(決算日)時点で適合しているかが審査されるため、決算日が近づく前にこれらの制度の加入状況を確実にチェックしましょう。

加点とは反対に、審査の対象年度中に建設業法ほか関係法令に違反して、営業停止処分または指示処分を受けると厳しい減点がされます。違反にならないよう日頃から注意することはもちろんですが、処分を受けていながら、うっかり経審の際にそのことを申告しないと、虚偽の申請であると疑義を持たれてしまいます。注意をしましょう。

関連記事 経審の点数をよくするためにまず確認したいW点についての解説(W1-W8)

経営事項審査結果通知書の有効期間

経審の結果通知書には有効期限があります。

具体的には「審査基準日(決算日)から1年7カ月」です。

ただ決算日の後で経審を受審するまでは、次のような手続きが必要です。

*確定申告(決算日から2カ月以内が期限)

*決算変更届(決算日から4カ月以内が期限)

結果通知書の有効期限を途切れさせないためには、これらの手続きを速やかに行うようにしましょう。

まとめ

経審の点数を最適にするには、まず点数の構造を理解して審査項目ごとの評点算出方法や、点数の付けられ方を知る必要があります。その上でそれぞれの評点ごとに、効率的に点数の向上が期待できる対策を取っていきましょう。

まずは即効性が高いW点を中心に点数アップを狙い、長期的な視点でZ点やY点などの点数アップに取り組むのがベストです。受審後に届いた結果通知書も、総合評定値(P)だけでなく各項目をくまなくチェックし、同業他社と比べて自社が足りない部分がなにか明らかにしましょう。結果通知書の有効期限が切れていると入札できないため、途切れさせないようそれぞれの手続きを速やかにするのも重要です。

みそらの経審サポートについてのご案内

みそら では、結果通知書の点数だけでなく、改善点についても専門的なアドバイスを提供しています。評価点数の向上が目指せるだけでなく、将来的な業務の効率化や成長にもつながります。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

決算時サポート(スポット契約)

経営状況分析申請、決算終了後の変更届、経営規模等審査申請の一式をサポートします。

料金目安:15万円~20万円

※業種の数、完成工事高、兼業事業の状況、従業員数などにより作業量が変動するため、ヒアリング後にお見積りいたします。

戦略的経審Free(フリー)

無料で経審結果通知書を診断し、「問題点」や「改善が必要な取り組み」をアドバイスします。経営事項審査へのお悩みにも解決策をご提案いたします。

戦略的経審SpotConsulting(スポットコンサルティング)

経審申請書や添付書類を確認し、過去の通知書や経営状況を分析。今期に向けた具体的な対策をご提案します。

料金:1回 5万円(税込)

戦略的経審Consulting(月次コンサルティング)

~経審のための目標設定と事業計画~

受注したい発注先や発注金額、工事内容、件数を想定し、最適な格付(ポジション)を見極めます。そして、次回の経審に向けた目標を設定し、月次の情報交換・ミーティングを通じてPDCAを実施。経営状況分析や決算終了後の変更届、経営規模等審査申請など、全ておまかせしたい方におすすめのプランです。

スタンダードプラン 1ヶ月 38,500円(税込)(2業種・技術職員10名まで)

業種加算 評価する1業種ごと+2,200円(税込)

人数加算 技術職員10名ごと+2,200円(税込)

※業種の数、完成工事高、兼業事業の状況、従業員数などにより作業量が変動するため、ヒアリング後にお見積りいたします。

\まずはお気軽に無料相談をご利用ください/

無料で経審結果通知書を診断し、「問題点」や「改善が必要な取り組み」をアドバイスします。経営事項審査へのお悩みにも解決策をご提案いたします。

経審の点数は、高ければ高いほどいい!と思っている方もいらっしゃいますがそうではありません。規模の大きな会社と競争になったり、手に余るほどの受注をしたいわけではないですよね。会社の身の丈に合った工事を、より良い条件で程よく受注していきたいですよね。

どの業種のいくらの工事を、年に何件受注したいのかを明確にして、最適なポジションを実現していきましょう!

経審の見かたのポイントはこちらからダウンロードいただけます。

www.misora-kensetsukyoka.com

www.misora-kensetsukyoka.com